Votre film devait à l’origine être diffusé sur YouTube, un espace entre plateforme de diffusion et réseau sociale qui laisse une grande part à la création DIY. Un certain nombre de réalisateurs.trics noir.e.s indé ont été découverts sur cette plateforme. J’ai bien compris ce qui a motivé votre décision de le diffuser au cinéma, mais est-ce-qu’en retour, vous avez dû policer certains discours, notamment pour atteindre ce public jeune et/ou non politisé ?

Ce n’est pas tant de policer les discours. Par exemple les performances de Rebecca sont très intenses et ce qu’on a mis à l’écran nous assurait de ne pas être être coupé des publics scolaires. J’ai coupé les séquences où on voyait sa vulve… La séquence où elle est nue est le maximum où on pouvait aller. Les ados sont en feu, ils hurlent dans la salle (rires) ! Même chose pour la séquence avec le burlesque qu’on montre très rapidement. Le burlesque est très bien pour ça : il y a les nippies sur les tétons – et et c’est pour cela que ça existait -, on peut montrer la séquence, et le film reste tout public. C’était les deux enjeux parce qu’en France ce qui peut amener à une limitation c’est la violence, le sexe et la nudité. C’est l’endroit où on a fait attention pour pouvoir être diffusé auprès des scolaires.

Au niveau des propos, non, et c’est pour cela que j’ai produit un autonomie. J’ai pu y mettre tout ce que je voulais, quand je voulais. Par exemple le film dure deux heures. S’il avait été produit ça aurait été une bataille avec les producteurs.trices parce que ça aurait été trop long – selon eux -, que les gens n’allaient pas tenir. C’est pour ça je dis que le film est audacieux dans la forme. Un film de deux heures d’entretien, sans musique, à ma connaissance ça ne s’est jamais fait et ça aurait été très compliqué de le faire si j’avais été accompagnée. J’ai pu faire tout ce que voulais et dire ce que je voulais.

Les seules choses que j’ai enlevées, c’étaient pour protéger les personnes qui parlent, parce qu’on avait développé une relation. J’ai rencontré les personnes à travers 45 entretiens pendant lesquels je leur ai expliqué tout le questionnaire par thématique, en expliquant ce que je voulais, comment l’idée m’était venue, souvent par rapport mon parcours personnel. Je ne voulais pas qu’elles se sentent piéger dans la narration. Je me demandais si tout le monde allait être à l’aise dans un film où on parle autant de dépression que de religion ou d’orientation sexuelle. Après ces 45 entretiens pré-entretiens, 24 ont choisi de participer. A partir du moment où ce groupe de 24 a été constitué et comme j’avais décidé du concept du film comme d’une grande conversation entre femmes noires, j’ai commencé à les faire se rencontrer à la maison, à faire des soirées pour qu’elles discutent entre elles, pour voir comment elles interagissaient, pour voir s’il y avait encore des choses à préciser dans mon questionnaire. Et puis j’ai fait des questions pour chaque sous-partie que je leur ai envoyé quelques jours avant qu’on se rencontre. Selon les personnalité, certaines ne l’ont même pas lu, une qui est arrivée avec deux pages de notes. Ca a vraiment fait qu’elles ont pu se réapproprier ce projet, même s’il était très écrit et très cadré, qu’elles puissent quand même évoluer dedans.

Sur les questions d’orientation sexuelle, je commençais toujours en demandant : « Est-ce-qu’on peut parler de ton orientation sexuelle ? ». Certaines ont dit non, et on a continué sur d’autres thématiques. Pour moi l’enjeux était vraiment l’éthique. Parfois lorsque j’ai coupé, c’est que comme on avait développé un rapport à la frontière entre l’amitié et le rapport qu’aurait un réalisateur.trice classique, à savoir qu’on fait signer le droit à l’image, on se voit une ou deux fois, tu racontes ton truc mais je me sens pas une responsabilité. A partir du moment où les filles viennent chez moi, on mange ensemble, j’ai une responsabilité, donc si elles ne sont pas contentes, ça va mal aller derrière (rires). Je sentais – et certaines s’en rendaient compte – qu’elles racontaient des choses qui me semblaient trop intimes, des anecdotes sur leurs familles. Parfois elles me racontaient quelque chose et me disaient : « Ca par contre tu ne le mets pas ! ». Au moins c’était clair. Mais les choses que j’ai exclue au moment du visionnage, c’étaient les choses qui me semblaient pouvoir les mettre en danger. Les critères de sélection de paroles n’étaient pas politiques, mais plutôt intimes.

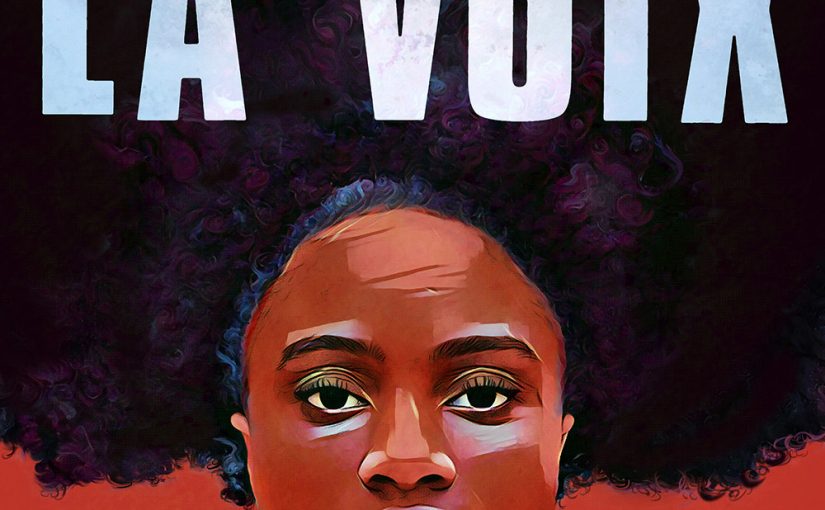

Vous êtes la 25ème femme d’ « Ouvrir la voix », mais on ne vous entend presque pas dans le documentaire et comme vous le disiez, il n’y a pas de voix off. Vous avez pourtant une expérience particulière en tant que femme noire adoptée transraciale. Pourquoi ce retrait ?

J’ai mis le carton « écrit et réalisé par Amandine Gay » au début du film. Ce qui me dérange dans le cinéma vérité, c’est qu’on prétend à l’objectivité, qu’on fait semblant de s’effacer, alors qu’on a choisi le sujet, monté le film, posé les question. On est complètement là. Dès le départ je dis que c’est écrit. Et puis on m’entend au premier commentaire, quand Marie-Julie dit qu’elle a découvert qu’elle était Noire à trois ans. Je lui dis que c’est jeune pour que les gens sachent que je suis là et que ce n’est pas une narration qui s’est construite toute seule de façon un peu magique. Après c’est vrai que ce qui m’intéressait c’était de confronter leurs points de vue au mien. Je considère que je suis partout, mon avis est déjà partout. Et puis, j’ai déjà mon blog, j’écris des tribunes sur Slate, l’objectif était d’arriver à une complexité des points de vue et à un échange. La question c’est plutôt comment de la construction de ce film, qui est mon point de vue, a été déraillée par ce que les filles m’ont expliqué. Par exemple la dernière séquence s’appelait à l’origine « La France on l’aime et on la quitte ». Je pensais que la plupart des filles allaient me dire qu’elles voulaient partir. A la fin la plupart m’ont dit qu’elles voulaient rester. Du coup, est-ce-que je garde mon avis ou est-ce-que je mets ce que les filles m’ont dit ? Je mets ce que les filles m’ont dit, et on termine par « On reste et on se bat ».

Un autre enjeux venait du fait que je viens de la militance d’extrême gauche, côté « Ni Dieu Ni Maître », « La religion est l’opium du peuple »… Je me suis rendue compte que c’était méprisant de penser que les personnes croyantes n’avaient aucun retour sur leur religion ou qu’elles n’étaient pas capables de formuler une pensée politique. C’était très important de rappeler que, comme l’art, la religion pour les communautés afro a été un moyen d’émancipation et de résilience. Comme je dis souvent, c’est vrai que je suis agnostique, mais j’aime les messes, quand ça chante. J’aime l’idée de communion, les chorales. S’il ne fallait pas croire, j’irai (rires ) ! Je pourrais y aller pour le plaisir de me retrouver avec des gens comme moi et de partager un moment, de chanter… Mais je ne crois pas, donc je ne vais pas m’incruster aux messes juste pour le moment chorale (rires). En revanche, j’ai de l’empathie et je comprends qu’on puisse aimer ça, qu’on puisse croire en ça. Je ne crois pas, mais ce n’est pas pour autant qu’on ne va pas parler de religion dans le film. C’est très important pour les communautés afro la religion, donc on en parle. Je ne voulais tellement pas caricaturer la religion et effectivement, il n’y a pas de personnes non-croyantes dans le film, ce qu’on me reproche maintenant. Mais ce n’est pas un film qui avait valeur à montrer de façon exhaustive toutes les femmes noires, ça s’appelle Ouvrir la voix, c’est un début, et j’espère bien qu’il va y en avoir d’autres des représentations. Il pourrait y avoir un film à lui tout seul sur le rapport au religieux dans les communauté afro et ce que ça veut dire d’être athée ou agnostique quand on est une personne noire. Mais je ne pouvais pas tout faire, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas là. Je me vois partout dans le film, mais peut-être que ça ne se voit pas au premier abord. Le film était très écrit et très cadré. L’idée c’était aussi que les filles reprennent de l’agentivité là-dessus.

On sent dans ce que vous dîtes qu’il y a une tension entre ce qui pourrait constituer les archives de votre militantisme et une photographie plus générale de l’expérience des communautés afro et de leurs militantismes aujourd’hui. Pourriez-vous revenir sur cette dimension archivistique ?

Il faut savoir que l’une des raisons pour laquelle j’avais décidé de faire ce film, c’était que j’ai quitté la France en 2013. Une des choses qui m’a toujours frappée en France, c’est que nous n’avons pas d’ainés. Pour avoir vécu en Australie, en Angleterre, et connaître l’histoire des Etats-Unis où je me rendue à deux reprises, cette idée de filiation est très forte. Ils peuvent se réclamer de personnes dans l’histoire noire. Il y a un mois de l’histoire noire en Australie, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre… et pas chez nous ! Dans le monde du cinéma, le black film-making commence avec Melvin Van Peebles à qui succède Spike Lee, puis Oprah [Winfrey, ndlr], et toute cette explosion avec Ava DuVernay, Dee Rees, Barry Jenkins… Toutes cette génération de cinéastes noirs indépendants ne vient pas de nulle part. Ils viennent d’une histoire très claire et de personnes qui ont préparer le terrain pour eux, notamment du côté populaire et mainstream. Pour moi il n’y a pas de contradiction, c’est parce que quelqu’un comme Danny Glover a eu ses rôles de Noir gentil dans les films, qu’il a pu devenir le plus grand mécène d’art contemporain et de films noirs. C’est parce que Bill Cosby, au-delà de la question des agressions sexuelles, a joué le rôle du gentil médecin noir qu’il a pu financer le film de Melvin Van Peebles, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song.

Pour moi l’enjeux, c’est de s’inscrire dans une histoire. Et nous, on s’inscrit dans quelle histoire ? Il y a Safi Faye qui en 1972 est la première femme noire à faire un film en pellicule en France, La Passante. Et puis elle rentre au Sénégal et devient une très grande réalisatrice sénégalaise. Il y a Euzhan Palcy qui fait Rue Case-Nègre en 1983-1984. Et puis après il y a un vide de presque trente ans. Et là je parle du cinéma parce qu’ il y a toujours eu des réalisateurs.trices noir.e.s à la télé. Ca ne revient qu’avec Alice Diop. C’est Alice qui réouvert le chemin, mais ses films n’ont pas eu de sortie nationale. Il y a aussi Maïmouna [Doucouré, ndlr], mais là encore il s’agit d’un court-métrage qui peut éventuellement avoir des projections en début de programme… Alors sur qui on s’appuie quand on veut monter sa boite de production et monter son film, vers quel.le ainé.e on peut se tourner en France dans le monde de la distribution ? Il n’y en a qu’une, et nous avons presque le même âge (!), c’est Laurence Lascary qui a produit L’Ascension. On a trois ans d’écart. On est tous en train d’apprendre en même temps, de manière horizontale, et dans plein de milieux. On parle souvent de ça avec Jonathan Zadi de Negus par exemple. Vers qui se tourne-t-il quand il veut poser des questions dans les médias indépendants en France ? Personne. Donc on est là, on est une génération qui est en train d’avancer ensemble en prenant le risque de ne pas savoir ce qu’on fait. Il a fallu que je m’improvise, réalisatrice, monteuse, distributrice, et maintenant chargée de com’, mais aussi administrative, parce qu’il faut bien faire la comptabilité ! Mais c’est beaucoup de pression quand on n’a personne à qui poser des questions.

Quand j’ai décidé que je partais, j’ai décidé que, contrairement à nos ainés qui n’avaient pas les moyens de faire des films en pellicule, je laisserais quelque chose, une trace. Mon film de deux heures en pellicule je ne le fais pas, mais en numérique je peux le faire ! Le blog est une trace, les articles sur Slate en sont une autre, comme la préface de bell hooks. C’est quelque chose que j’ai appris en lisant Patricia Hill Collins. Dans un de ses textes elle raconte pourquoi Ida B. Wells a été une des premières femmes à écrire son autobiographie. C’était une des premières femmes à avoir monté le NAACP. Quand, dans les années 1980, commencent les fêtes commémoratives, elle se rend compte qu’elle n’est pas invitée, et que quand elle est invitée, elle n’est pas dans le panel. Un jour pendant une conférence une jeune femme vient la voir et lui dit : « Excusez moi, j’ai déjà vu des photos, je sais que vous êtes quelqu’un d’important mais je ne sais pas qui vous êtes. ». Là elle se rend compte qu’elle disparait de l’histoire et elle décide d’écrire son autobiographie. Cet article de Patricia Hill Collins m’a vraiment choquée : on doit créer des archives ! C’est ça qui ne s’est pas passé en France, il y a eu la Coordination des Femmes Noires, il y a eu le Mouvement de Défense des Femmes Noires, il y a eu Euzhan Palcy, et plein de gens, mais qu’est-ce-qui reste de cette époque là ? Qu’est-ce-qui reste de la Coordination des Femmes Noires ? Un bulletin, celui juillet 1979, et c’est tout. Quelques photos de manifs. Et puis La Paroles au Négresses, le livre d’Awa Thiam.

Nous sommes une génération qui est en train de créer des archives. Celles qui arrivent derrière nous vont pouvoir bâtir plus loin, plus vite. Parce que quand on doit à chaque fois tout réapprendre, c’est long. Pour moi, il y avait cette idée que je m’en vais, mais au moins, je laisse quelque chose. Et puis c’était aussi pour mes archives personnelles. Si mes enfants se demandent pourquoi on est au Canada dans quelques années, je pourrais leur dire : « Voilà mon parcours. ».

Les archives sont éminemment politiques. J’ai d’ailleurs participé à une exposition en mai dernier qui s’appelait « Show me your archives and I’ll tell you who’s in power », un travail sur les archives féministes exposées en Belgique à Gant où j’ai fait un accrochage avec des extraits du film. C’est un participant à des expositions comme celle-ci qu’on s’inscrit dans l’histoire. La préface de bell hook c’est aussi ça, qu’on commence à avoir des choses écrites en français, jusqu’à ce qu’on ait nos propres livres théorique. Ca arrive, il y a Elsa Dorlin par exemple, qui fait tout ce travail sur La Matrice de la race. C’est en train de se constituer. Mais on a besoin d’archives et l’art est une façon d’en constituer.

Je vais essayer de lier cette question des archives à la question que je posais la question sur les DOM au début de l’entretien et à la situation particulière de la diaspora en France. J’ai l’impression qu’il y a aussi le problème d’un rendez-vous perpétuellement manqué entre nous-mêmes en Métropole et une génération d’Antillais qui sont venus en France pour étudier entre les années 1980-1990, ont milité, et sont repartis pour beaucoup dans les DOM. C’est aussi là-bas que sont certaines archives, certains ouvrages, mais ils nous sont inaccessibles. Ca participe aussi à ce sentiment de devoir recommencer à zéro.

Il y a un vrai problème de transmission des archives dans nos communautés qui est lié à la précarité. La force des Afro-Américains, c’est cette pléthore de livres publiés dans les années 1980 par des black feminists. Il y a eu une dizaine de livres majeurs qui sont sortis entre 1980 et 1984. Ca veut dire qu’il y a une institutionnalisation, qu’elles sont allées à l’université, qu’elles sont profs, qu’elles sont en mesure d’écrire et de créer. Il y a des Toni Morrison. Mais ça demande un autre cadre et une absence de précarité. Ce n’est pas le cas en France, il n’y a pas eu d’institutionnalisation en France ni des luttes, ni des postes qui ont été acquis par nos parents ou nos aïeux qui ont permis qu’ils puissent faire ce travail de mentorat, qu’ils puissent faire ce travail de transmission, qu’ils puissent aller nous chercher. Nous avons la possibilité de le faire. Et j’essaie de les retrouver [les ainés]. Je parle souvent de Gerty Dambury, on essaie de faire des choses ensemble. C’est aussi notre responsabilité. Si nos ainés n’ont pas pu faire le travail pour entretenir leur mémoire, nous nous devons d’aller les chercher. Mais eux aussi peuvent aussi venir faire le travail ! Certains restent dans leur coin : « Oui, mais la nouvelle génération… ». Eh bien venez nous rencontrer ! On est ouverte, motivée, on essaye, on cherche à sortir de l’écueil selon lequel l’afro-féminisme serait une nouveauté, de ne pas entrer dans cette logique jeuniste qui plait beaucoup aux médias. Non, il s’est passé plein de choses avant, la Coordination des Femmes Noires, Safi Faye, Euzhan Palcy. Sans Gerty, que j’ai rencontrée grâce au monde du théâtre et non pas militant, je n’aurais jamais eu accès aux photos, bulletin. Nous avons de connaitre les gens pour qu’ils nous donnent accès aux archives, qu’ils nous fassent confiance.

Au-delà de l’institutionnalisation des années 1980, le rapport des afro-américains à l’écriture, notamment comme outil d’émancipation, est différent de celui des Noirs en France. La France esclavagiste n’a pas permis à nos aïeux cette articulation. Je pense notamment aux biographies d’esclaves, à toutes ces archives qui n’existent pas en France, à l’inverse des pays anglo-saxons.

Il y a les récits d’esclaves, et il y a aussi la difficulté d’accéder aux Archives Nationales. J’en parlais avec des amies qui étaient aller voir les dossiers de leurs arrière-grands parents qui étaient nés esclaves et avaient un numéro. Il faut aller à Nice, on a le droit de les consulter – on a le droit de les photocopier, mais pas de ramener les archives personnelles ayant trait à l’esclavage chez nous. Par ailleurs, les récits d’esclaves anglophones ont été écrits à des abolitionnistes, ce qui sous-entend que le mouvement abolitionnistes n’étaient vraisemblablement pas assez fort en France, et qu’on ne considérait pas important d’avoir ces récits pour faire progresser la cause de l’abolition. Il manque effectivement beaucoup de récits, il manque un véritable travail de recherche sur ces archives. J’ai fait une conférence à Saint-Denis dimanche dernier : « La réappropriation de la narration passe par la réappropriation de nos moyens de production ». J’avais invité sur le panel Jean-Pascal Zadi, Binetou Sylla, Aset Malanda et Ysé Tran. Elle a réalisé un film qui s’appelle Une histoire oubliée sur les travailleurs indochinois amenés de force en France pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Ce sont quand même 20 000 personnes qui ont été amenées en France entre 1939 et 1940, et c’est elle qui a ouvert le fond d’archives il y a trois ans pour faire son film. Ce travail-là n’est pas fait par les historiens. C’est une histoire qui n’est pas considérée comme intéressante du point de vue historiographique universitaire. Donc ce sont de réalisateurs.trices, des personnes de la société civile qui font le travail de recherche qui aurait dû être fait dans les universités. Il y a un problème dans les institutions dans ce qui est pris en charge ou non.

Ce travail est en train de se faire mais a besoin de ressources. Tout le monde ne peut pas auto-produire, auto-distribuer son film. Tout le monde ne peut pas auto-éditer ses livres. C’est aussi ça qui m’inquiète aujourd’hui. Il y a un foisonnement créatif et culturel dans les communautés afro et dans d’autres groupes minorisés, mais est-ce-que ça va être pérenne ? C’est déjà arrivé. C’est arrivé dans les années 1960, c’est arrivé dans les années 1980. Nous sommes en 2017 et finalement, ce n’est toujours pas arrivé dans les universités. A un moment, il va falloir que l’institution change, ça ne peut pas reposer uniquement sur les volontés individuelles et les morceaux de bravoure ! Euzhan Palcy est la dernière femme noire à avoir sortie un film en France en 1984. C’est l’année de ma naissance. Il faut se poser des questions sur ce qui se passe, ou plutôt sur ce qui ne se passe pas.

Vous avez évoqué à plusieurs reprises le désintérêt du CNC pour votre projet dans d’autres interviews. Le milieu du cinéma français repose sur un réseau très fermé. Avez-vous trouvez des mentors au sein du milieu du cinéma français et en particulier auprès des acteurs afro-descendants de ce milieu ? Le nom de votre société de production, « bras de fer production » est d’ailleurs à cet égard peut-être assez éloquent…

Oui. Ce soir c’est la dernière avant-première du film, et on la fait à l’écran de Saint-Denis parce que Boris Spire a été le premier exploitant dans les cinémas en France à accepter de montrer le film en salle à une époque où on n’avait même pas de boite de prod’, pas de numéro d’exploitation. Il nous a aidé. Pour monter une boite de prod’, il y a des questions qu’on doit poser à des professionnels et auxquelles on ne peut pas inventer des réponses. Ca a été hyper très précieux de l’avoir dans notre entourage. J’ai aussi eu la chance d’avoir Binetou Sylla. Ce que j’explique c’est qu’à nous tous entre personnes afro, on commence à avoir un carnet d’adresse. Il faut faire tourner les informations, c’est une façon de se soutenir. Binetou avait un ami producteur dont elle m’a donné les coordonnées et à qui j’ai pu demander conseil. On a pas besoin de dix mille contacts, mais il y a deux-trois personnes dont la rencontre a été déterminante. J’ai aussi eu quelques rendez-vous avec un ami d’ami producteur-distributeur. C’est pour cela s’il y avait plus de plus de producteurs et de distributeurs noirs, on pourrait mettre en place des systèmes de mentorat pour la jeune génération. Hier, pour l’événement à Saint-Denis, j’avais invité Nancy Wengé qui avait été découverte par le magazine Atoubaa. Parce qu’elle a 16 ans. Je trouve c’est une de nos responsabilités d’aller trouver les jeunes, de les accompagner, de les entourer. Là, elle a envie d’entrer à Science Po. Je lui disais que quand j’étais la seule noire dans ma promo à Science Po, j’aurais aimé qu’il y ait des Noirs un peu plus âgés qui avaient vécu la même chose que moi avec qui j’aurais pu discuter. Ce sont des choses qui sont institutionnalisées aux US. Il y a des syndicats noirs dans toutes les universités. Si tu appartiens à une minorité, on vient te chercher le jour de la rentrée pour te proposer d’intégrer la Black Student Union, c’est automatique. Et surtout on te mets des mentors. On donne des mentors aux personnes qui sont issues des milieux défavorisés ou des personnes racisées, et surtout on leur met des mentors qui leur ressemblent, parce que ça aide !

C’est ce qui est arrivé à Misty Copeland. Si Misty Copeland a pu intégrer et devenir membre permanent de l’American Ballet, c’est qu’ils se sont rendu compte qu’elle souffrait beaucoup dans son adolescence à l’école parce qu’elle était la seule noire. Ils ont trouvé une autre danseuse noire plus âgée qui l’a prise sous son aile, la prenait chez elle le week-end, lui faisait rencontrer d’autres femmes noires qui avaient fait carrière. Cette fille a été accompagnée depuis son adolescence par un groupe de femmes noires installées qui ont soutenu son talent. Le jour où elle a fait sa première à l’American Ballet, elles étaient toutes dans la loge en train de pleurer. Moi je trouve ça génial, je rêverais de pouvoir faire ça ! Mais ça veut dire qu’on doit être assez installé, qu’on doit avoir assez d’argent, avoir assez de structures pour aller chercher les jeunes.

C’était aussi l’objet de la conférence à Saint-Denis, partager nos expérience dans l’auto-production et l’auto-édition – ou pour Binetou comment elle garde l’héritage et l’indépendance du label de son père – pour que les personnes qui sont dans la salle qui voudraient travailler dans le milieu culturel et ne savent pas comment ça fonctionne puissent apprendre des choses. Qu’elles sachent que ça ne va pas être facile, que c’est important d’essayer d’aller voir des ainés. On a 16 ans d’écart avec Nancy, elle a montré son travail, elle voit ce qui se passe. C’est une forme d’éducation : une fois qu’elle sera installée, elle fera la même chose pour les autres. On a tout ce travail à construire. Sinon ça repose sur beaucoup de chance. Parce que c’est bien parce que j’ai fait Sciences Po, que j’ai écrit sur Slate, que j’ai été au conservatoire dans le 16eme que j’avais un réseau. Encore une fois on aura avancé quand une jeune fille noire qui a du talent et est timide pourra faire carrière. On n’en est pas là. Il faut être prêt à se mettre en scène. Le film repose aussi sur le fait que je le porte, que je vais dans les médias. Il y a des personnes dont ce n’est pas le caractère et qui sont simplement créatives, qui ne sont pas des entrepreneurs. Et j’ai envie que ces personnes puissent faire du travail créatif et artistique.

Votre film est un pionnier du genre : c’est le premier documentaire réalisée par une femme noire française sur des femmes noires françaises. Peut-on dire que sa sortie et sa réception va constituer un test ? Sur quoi, pour qui ?

En ce qui me concerne le test est déjà passé, c’était l’hiver dernier. Quand je cherchais des distributeurs on me demandait si le film allait trouver un public. En réalité la question c’était est-ce-qu’en dehors du public captif, c’est-à-dire les noirs, le reste de la société allait aller voir le film. Je m’étais dit que j’allais faire des projections publiques pour montrer que tout le monde y allait et qu’il y avait du public. Ensuite on m’a demandé : « Est-ce-que vous n’avez pas épuisé votre public ? ». Là, je sors de la tournée avant-première du film, on a fait presque 1500 entrées à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Grenoble… Donc ça y est, on peut dire qu’il y a du public et que a) les Noirs vont au cinéma, b) les Blancs vont voir des films de Noirs, c) maintenant on va voir si on peut faire de l’argent avec ça. Mais personnellement, je n’en ai jamais douté. Finalement il y a de la presse, on a eu une critique dans les Cahiers du Cinéma… C’était important car je me demandais si la presse cinéma allait finir par parler de ce film, oui. Je suis très contente, ça va au-delà. Mais encore une fois, il s’est passé beaucoup de choses. En 1980 il y a eu la marche pour l’égalité et contre le racisme, il y a avait Benny B à la télé… On a eu l’impression que ça y est, la France est un pays multiculturel, et il ne s’est rien passé.

Il se peut aussi qu’il y est un engouement, que le film aura une bonne vie en salle. Mais la vraie question c’est est-ce-que dans cinq ans, dix ans il y a aura une nouvelle explosion de réalisatrices noires indé à la Ava DuVernay, DeRees en France, ou bien est-ce-qu’il ne se passera rien, et que dans vingt on s’exclamera « C’est super, une femme noire a sorti un film en France ! ». C’est très cool ce qui se passe en ce moment, mais on verra si il y a un vrai changement institutionnel.