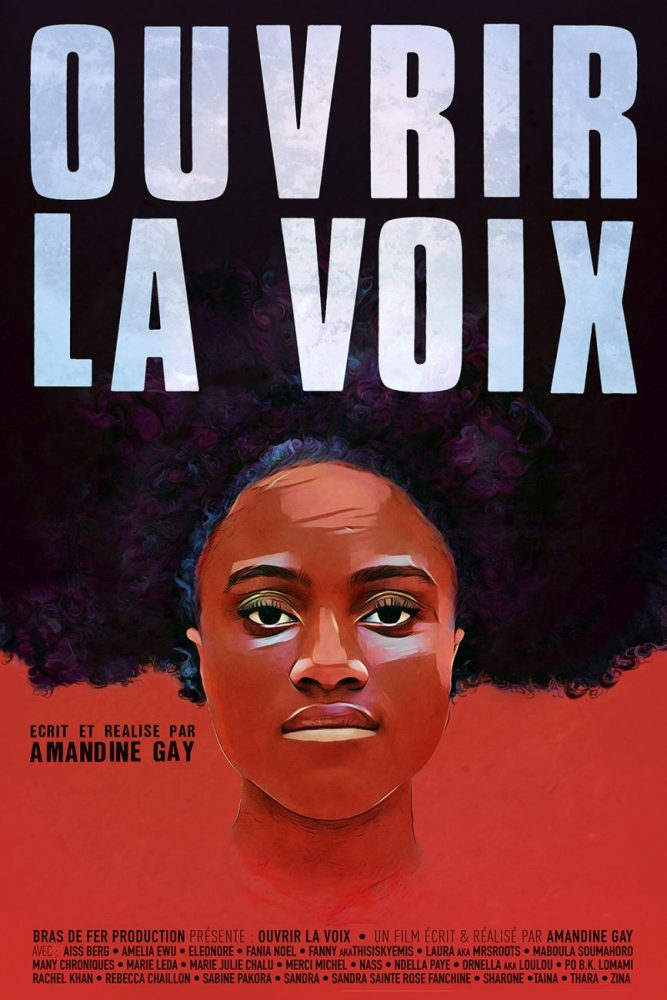

Comment est née l’idée réaliser ce film ?

Je travaillais comme comédienne. A l’époque, je passais énormément de castings stéréotypés : soit des rôles sur l’immigration très misérabilistes (excision, mariage forcé), soit sur la banlieue délinquante, ou des rôles de prostituée, de strip-teaseuse. J’étais lassée, donc je suis passée à l’écriture de fiction et de programmes courts pour voir s’il était possible de changer la narration « de l’intérieur ». Puis je me suis rendue compte qu’il fallait pouvoir porter l’histoire qu’on a écrit jusqu’au bout, sans qu’elle soit modifiée. Ca demandait de pouvoir négocier avec les producteurs, et ça aussi c’était compliqué finalement. Ce que je pouvais faire de manière autonome, c’était le documentaire qui demande de travailler avec des équipes beaucoup plus réduites.

Ce qu’on m’avait souvent opposé quand je proposais des personnages noirs non stéréotypés, c’était que ces filles qui n’existaient pas en France, que c’était trop américain. J’avais envie de montrer des femmes noires telles que j’en connaissais et qui existaient tout à fait en France. L’idée c’était de se réapproprier la narration et d’offrir une vision des femmes noires beaucoup plus proche de la réalité. Je pense que le problème de cette monoreprésentation, c’est qu’elle crée une distorsion de la réalité. Pour certaines personnes, ce n’est pas tant qu’elles sont malveillantes, mais plutôt sont convaincues – et c’est ça le pire ! – que des filles noires qui ont été à l’école et qui sont somme toute banales, ça n’existe pas. J’avais envie d’arriver à amener un changement de regard sur cet enjeux là, et ça a commencé par la non-fiction.

Le choix de la non-fiction est d’autant plus intéressant que le documentaire a pu jouer contre la diaspora africaine. Y-a-t’il une relation entre ce documentaire et votre engagement militant ?

Disons qu’il entretient plutôt une relation avec mon parcours. Quand je suis allée à Sciences Po, je voulais être journaliste. Je me suis rendue compte que le type de journalisme que j’avais en tête n’existait plus aujourd’hui, mais que le documentaire s’en rapprochait : avoir le temps de travailler un sujet sur la longueur. J’ai d’abord fait mon stage de deuxième année à Ardèche Image, qui est un grand lieu du documentaire en France où il y a un master en réalisation, un festival de film l’été les Etats Généraux du Film Documentaire, la plus grande vidéothèque de documentaires de France… C’est là que j’ai commencé à faire mon éducation cinématographique sur le documentaire et à me rendre compte que c’était possible de représenter des communautés correctement, qu’il y avait plusieurs façons de raconter des histoires. Souvent le documentaire, c’est ce qu’on en voit à la télé et pas le documentaire de création qu’on va voir en festival. C’était la première étape. La deuxième étape, c’est quand en dernière année à Sciences Po, je suis allée en Australie où j’ai fait un semestre d’études de cinéma. J’y ai suivi des cours de théorie du cinéma, un cours de production… On devait réaliser un court-métrage en équipe de quatre, et, c’est ce que répète, tout le monde veut être à la réalisation. Donc je me retrouvée à la production puisqu’à un moment il faut bien se répartir les rôles. Mais finalement la prod’ m’a permis de savoir comment préparer un tournage et préparer ce film.

Ensuite j’ai été comédienne. J’ai été au conservatoire dans le 16eme arrondissement de Paris. J’y ai plutôt exploré le monde cinématographique du côté du jeu. Et puis par ailleurs, j’ai effectivement toujours été militante que ce soit par la thématique de mémoire de fin d’étude à Sciences Po [sur les enjeux et le traitement de la question coloniale, ndlr], ou plus tard au sein d’Osez le Féminisme. Pour moi il y a avait une difficulté à, dans mon travail alimentaire, renforcer les stéréotypes que j’essayais de déconstruire par ailleurs. C’est pour cela que je parle de réappropriation de la narration. Le seul moyen qui me semblait raisonnable pour changer la représentation des femmes noires c’était faire un film moi-même, avec une proposition esthétique forte. Il ne fallait pas juste montrer le fond, montrer des femmes différemment, mais aussi montrer une esthétique qui nous est propre, quelque chose qui nous est aussi refusé. Pouvoir être dans l’artistique car même si c’est un film politique, c’est un film qui a une forme très affirmée.

Effectivement, au-delà de l’aspect politique et militant, les choix esthétiques du documentaire sont très forts. Pourriez-vous revenir sur vos partis pris, vos inspirations ?

ll n’y avait pas une personne en particulier, même si j’avais à l’esprit la direction photo dans les films de Spike Lee par exemple. L’idée c’était d’avoir une belle photo car on entend souvent que si les Noirs ne sont pas employés dans le cinéma, c’est parce que c’est difficile de nous éclairer, que nos peaux ne prennent pas bien la lumière. Pour moi c’était important d’arriver à vraiment faire ressortir toutes ces peaux en lumière naturelle. C’était un premier parti pris.

Pour le montage, on a utilisé la technique qu’Errol Morris utilise dans The Fog of War et qu’il a réutilisé dans The Unknown Known qui est une façon de gérer les entretiens fleuves, le montage en jump cut. Ca a été beaucoup repris dans le documentaire télé depuis. Ce qui nous avait plu dans the Fog of War, c’est qu’il s’entretient très longuement avec Robert McNammara, le ministre de la défense de Kennedy sur la Guerre du Vietnam. Les jump cut permettent d’avancer, ça donne du rythme parce qu’un documentaire d’entretien, ça peut vite devenir ennuyeux, surtout si on pose une caméra sur un pied, que ça ne bouge pas. Soit la personne est fascinante, soit on va s’ennuyer. Ce qu’on voulait vérifier c’était que ça marchait avec plusieurs personnes différentes et avec une caméra portée. Ca aussi c’est un parti pris : on crée du rythme dans l’image plutôt que de rajouter de la musique ou de la voix off.

L’absence de voix off vise à ce qu’il n’y ait pas de regard surplombant. L’idée, c’était que les filles soient les expertes du film et de leur propre vie. C’est pour ça qu’elles sont filmées en contre-plongée, ça leur donne une sorte d’assise. On est au cinéma et on a ces grosses têtes noires qui nous surplombent. Le montage amène du rythme, on enchaine de l’une à l’autre, elles se répondent, sans pour autant verser dans la lettre collée d’Amélie Poulain, elles ne finissent pas les phrases des unes des autres ! On a créé du rythme avec les cartons aussi. On comprend que ce qu’on lit va être dit dans le passage. Ca crée de l’attente, on se demande qui va le dire, dans quelle phrase.

Et puis il y a de vraies coupures. Dans le style télévisuel, comme on a peur que les gens s’ennuient, on fait des plans, la caméra va de droite à gauche, on fait des zooms ou alors des plans de coupe : on voit des gens qui marchent dans la rue, parce qu’on se dit qu’on va perdre leur attention. Notre objectif était d’être dans la parole. On reste avec les filles en cadre serré, on est proche de leurs yeux, de la pensée qui se développe. Avec une black magic pocket qui permet de mettre des optiques photos, on peut jouer avec le flou. Quand les filles bougent, c’est flou. C’est très fatiguant pour les deux personnes qui ont fait le cadre, Enrico Bartolucci et Coralie Chalon. Les entretient durent entre 2h30 et 4h45. Passer ce temps la main sur le poing, c’est fatiguant surtout quand on porte la caméra, mais ça donne ce mouvement organique : quand les filles bougent, le flou bouge avec elles. Il faut refaire le point, et au lieu de faire bouger la caméra, on suit le mouvement des filles. Après on met les respirations. Les moments d’art, de performances sont des respirations où on sort de l’entretien pour que les spectateurs puissent respirer avant de retourner dans la discussion.

L’ensemble de votre documentaire est émaillé de moments où l’on voit les femmes déclamer, performer, danser. Les personnages de mythes antiques, de créations contemporaines et les icônes historiques se mêlent aux personnages du documentaire… Qu’est-ce-qui vous intéressait dans la superposition de ces témoignages et ces moments d’expression et de création ?

J’avais envie de montrer qu’il n’y avait pas limite à ce qu’on peut créer. Il y a un besoin de décoloniser les imaginaires. On fait du théâtre classique, du burlesque, la question c’est pourquoi on ne nous emploie pas d’habitude pour faire ça ? La deuxième chose, c’est que l’art fait partie de la résilience de la communauté afro. Dans un film qui aborde des problématiques dures comme la dépression, la fétichisation sexuelle ou tout le passage sur l’orientation sexuelle où Sandra parle de sa tentative de suicide, ces respirations étaient aussi des moment où on s’échappe comme dans la vie. On s’échappe par la création, on devient d’autres personnes. Je ne crois pas que ce soit dans le film, mais avec Rebecca qui travaille beaucoup sur la performance, le corps, la peau, on parlait d’ un livre qui s’appelle La passion d’être un autre. C’est sur les danseurs mais finalement, je trouvais que ça s’appliquait très bien aux comédiens. Dans le cas de la performance artistique pour nous, c’est le seul moment où on échappe à la détermination extérieure, ce sont les seuls moments où on est vraiment d’autres personnes. La performance a vraiment été un espace de liberté pour moi, l’endroit où je ne suis pas forcée de me penser comme noire. J’avais envie de montrer l’importance de l’art dans nos vies et à quel point c’est un espace de liberté.

Dans votre film, les femmes ont des origines diverses, des identités parfois hybrides, toujours complexes. Toutes vivent sur les territoires métropolitains en France et en Belgique en contexte post-coloniale. Y a-t-il une raison à l’absence de femmes vivant sur les territoires des DOM-TOM ?

L’argent. C’est un film de contrainte, il ne faut pas oublier que c’est auto-produit. Toutes les personnes que j’ai rencontrées sont les personnes qui pouvaient venir en région parisienne. A ce moment là j’étais comédienne, mais je ne gagnais pas d’argent, donc j’étais surtout serveuse. Je rencontrais les personnes le soir et les week-end. Il s’est trouvé qu’il y avait trois Belges parce qu’elles pouvaient venir facilement à Paris ou en région parisienne. Ca va au-delà des DOM, on m’a aussi écrit de Normandie. Après avoir diffusé mon appel sur les réseaux sociaux, j’ai arrêté de prendre des mails à une soixantaine de réponses. Mais on m’a écrit de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion…

Il y aurait eu la possibilité de faire des entretiens par Skype, mais moi j’avais cette envie de faire un film esthétique. Je ne voulais pas que d’un coup dans cette image magnifique, arrivent des images de captures vidéo de Skype qui allaient être laides. Il n’y avait pas moyen d’en faire quelque chose de créativement beau. Donc ces paroles-là ne sont pas là. Mais le choix s’est imposé d’office pour moi, j’ai filmé les filles que je pouvais rencontrer.

Le dispositif du film plonge le spectateur d’un groupe de femmes noires qui discute avec une grande lucidité de leurs expériences et de leurs ramifications politiques – ce qui n’est pas sans rappeler les modalités des réunions non-mixtes. Le spectateur est à la fois participant, voyeur et captif… A qui destiniez-vous ce film ?

C’est d’abord un film pour les jeunes filles noires. Je dis souvent que c’est le film que j’aurais aimé voir quand j’avais 15 ou 16 ans, et même plus tôt. J’ai rencontré une fille qui faisait un stage de troisième dans un média et qui m’a dit : « J’ai écris un article sur l’afro-féminisme, je vous ai googlé. Moi aussi j’ai déjà été hyper-sexualisée ! ». J’étais contente, ça me faisait plaisir que ça lui ait permis de mettre des mots sur ce qu’elle avait vécu. Mais ça ne me faisait vraiment pas plaisir qu’en 2016, une fille de 14 ans se soit déjà fait appeler panthère, « Toi, les noires sexy… ».

Pour moi c’était vraiment l’objectif : quand on est jeune ou quand on n’est pas dans un parcours militant ou politique, il y a beaucoup de sujets qu’on ne thématise pas. On n’est pas sur que sa colère ou son malaise est légitime. On se dit « c’est peut-être moi qui ai mal interprété ». Tout le monde ne vit pas en région parisienne où on peut échanger avec d’autres femmes noires ! J’ai grandis à la campagne il n’y avait pas d’autres femmes noires autour de moi jusqu’à ce que j’aille jouer au basket à Bron quand j’avais 12 ans. C’était un peu long pour pouvoir échanger dans son expérience ! Pour les personnes isolées géographiquement ou parce qu’elles appartiennent à une minorité dans la minorité : qu’est-ce-que c’est qu’être une adolescente noire en France, qu’est-ce-qu’on a comme image, comme représentation de soi et surtout quelle projection on peut faire?

Je dis beaucoup que j’aimerais que ce film aide à ouvrir l’horizon des possibles pour nos enfants, pour la jeunesse noire, par exemple au niveau de la discrimination à l’orientation scolaire, savoir que ça existe. Savoir que lorsqu’on te propose une orientation professionnelle et technique, c’est peut-être ce qu’on est en train de te faire. Si tu as vraiment envie de faire ébéniste c’est cool, mais si c’est pas le cas, il y a des options. Tu peux demander le redoublement, tu peux faire une première d’adaptation comme a fait Annie dans le film. Pour moi, il s’agissait de donner des clés et des outils à des personnes jeunes et des personnes qui ne sont pas politisées.

Une des chose m’a frappée dans le militantisme quand j’ai commencé à animer des ateliers de sensibilisation au sexisme au travers de l’outil audiovisuel pour des collégiens. Je faisais une intervention en deux temps, une heure et demi sur l’articulation entre racisme et sexisme, une heure et demi où, comme j’avais fait de la voix en tant que comédienne, je leur montrais des exercices d’échauffement de voix et du corps, et comment on doublait. En faisant ça, je me suis rendue compte que le vocabulaire qu’on utilise dans les milieux militants leur passe au-dessus. J’avais préparé une intervention, au bout de quelques minutes j’ai été déraillée par quelqu’un : « Mais Madame, la négrophobie c’est comme l’homophobie ? » j’ai dit que oui, c’était le même principe. « Mais pourquoi on dit pas l’arabophobie ? » – « On dit l’islamophobie, mais c’est vrai qu’on a mélangé les arabes et les musulmans », et puis c’était fini, la conversation était partie ailleurs ! C’est la première fois que j’ai eu une confrontation directe avec l’inutilité de ce que je faisais. Alors ce n’est pas inutile, je pense que la recherche, les mouvements militants très radicaux et les ateliers pour les jeunes peuvent se compléter, il n’y a pas de meilleure façon de fonctionner. Mais je ne me suis jamais sentie aussi utile que quand je fais des ateliers avec des jeunes en collège, que quand j’ai commencé les projections-débats, que quand je parle avec des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. Je leur demande ce qui les a touchés dans le film, de quoi ils n’avaient jamais entendu parler, quels commentaires ils ont. Il y a ceux qui ont plein de questions sur comment on fait des films et quand je leur demande si ça les intéresseraient me répondent : « Non non non ! », alors qu’il viennent de me poser cinq questions d’affilé sur le sujet. Il y a ceux qui sont très heurtés. Je pense à un jeune qui m’a dit : « Mais alors Madame, ça veut dire que quand on est Noir, on être complexé ? ». Je lui ai répondu que non, que ce qui m’intéresse c’est d’ouvrir la parole. Il m’a re-demandé « Mais vous, est-ce-que vous vous êtes déjà tapé à cause du racisme ? ». C’est un jeune garçon qui était tendu et qui s’est détendu au fur et à mesure de la discussion. Ce qui l’avait heurté, c’est que c’est un film où on affirme notre vulnérabilité, où on montre que ça nous affecte, où on parle de dépression. On parle aussi des moments où on est vraiment affecté au point de ne plus pouvoir fonctionner, et quand on s’est construit en se disant : « Non, je ne suis pas une victime », qu’on se bat parce qu’on préfère se battre plutôt que que de se dévoiler, c’est très frontal. Et c’est le moment où je me sens le plus utile de ma vie, à échanger avec ces adolescents, et à me dire que ce film aura changé quelque chose pour lui.

C’est un film sur l’expérience minoritaire en contexte francophone, post-coloniale, et post-esclavagiste pour de la France. Bien entendu qu’il s’adresse au reste de la communauté afro pas seulement les jeunes, aux autres groupes racisés, et puis au groupe majoritaire, parce c’est un film qui a aussi vocation à révéler la norme. Quand on commence par « Le jour où je suis devenue Noire », est-ce-que les Blancs savent quand ils sont devenus Blancs ? Le cinéma permet de s’adresser à un très grand nombre, et en parlant à un très grand nombre c’est comme cela qu’on atteint la jeunesse. Pour moi, c’était ça la question : je n’arrivais pas à atteindre les personnes qui ont le plus besoin d’entendre ce genre de discours. Quand on est dans les milieux militants radicaux, on n’a pas accès aux collèges et aux lycées, et maintenant avec ce film, j’y ai accès.

Je m’en étais déjà rendu compte lorsque j’avais écrit un article qui s’appelait « Niafou is the new Punk ». Avec des amis militants qui éditaient la revue Assiégé-e-s, on avait décidé de reprendre l’article, et de le compléter d’une série de photos. Je voulais des photos de jeunes filles noires qui accepteraient de poser pour cet article. Donc j’ai fait des flyers et on a été les distribuer avec des filles du film à Châtelet – Les Halles, devant le H&M de la rue de Rivoli et à la Foire du Trône. On allait voir des jeunes filles noires qui faisaient leurs courses le samedi en leur disant : « J’ai écrit cet article, c’est sur les jeunes filles noires, pourquoi on n’aurait pas le droit de s’habiller comme on veut, d’avoir le style qu’on veut, pourquoi on se ferait insulter ? ». Personne n’allait voir ces jeunes là, personne n’allait leur demander leur avis politique, personne ne les prend au sérieux. On les représente dans des choses comme Bande de filles, mais personne ne va vouloir discuter avec elles. Elles étaient éveillées, elles avaient entre 14 et 18 ans, elles avaient plein d’opinions ! Je leur ai proposer de m’envoyer un mail, de leur envoyer l’article et de venir se faire prendre en photo si ça leur plaisait, seules ou avec leurs copines. Il y a eu une quinzaine de filles qui ont répondu à l’invitation, et on posé seules ou en groupe pour ce dossier. Elles étaient jeunes, pas niaises, elles n’étaient pas politisées ou membres d’un groupe, mais dès qu’on leur parlait d’égale à égale en leur disant qu’on voulait faire quelque chose sur la représentation des femmes noires, qu’on pensait que c’était important qu’elles existent et qu’elles puissent s’exprimer comme elles le voulaient, elles comprennent, ça les intéresse et elle viennent ! L’enjeux c’est de trouver les meilleurs outils. Il y a beaucoup plus de jeunes filles noires qui lisent Grazia que nos magazines de militants noirs radicaux. Ca ne veut pas dire que les magazines de militants noirs radicaux ne doivent pas exister, mais on doit se demander ce qu’on veut faire comme travail. Mon travail, j’ai envie de le faire avec la jeunesse, des personnes qui ne sont pas politisées, à qui ça fait peur et qui disent : « Ah non, moi je ne suis pas afroféministe !, « Oh, moi la politique… ».